【開催報告】第3回博士大学院生のCHIの交流会

専門外のひとに自分の研究の魅力を伝える「CHIの交流会」を7月11日に開催しました!

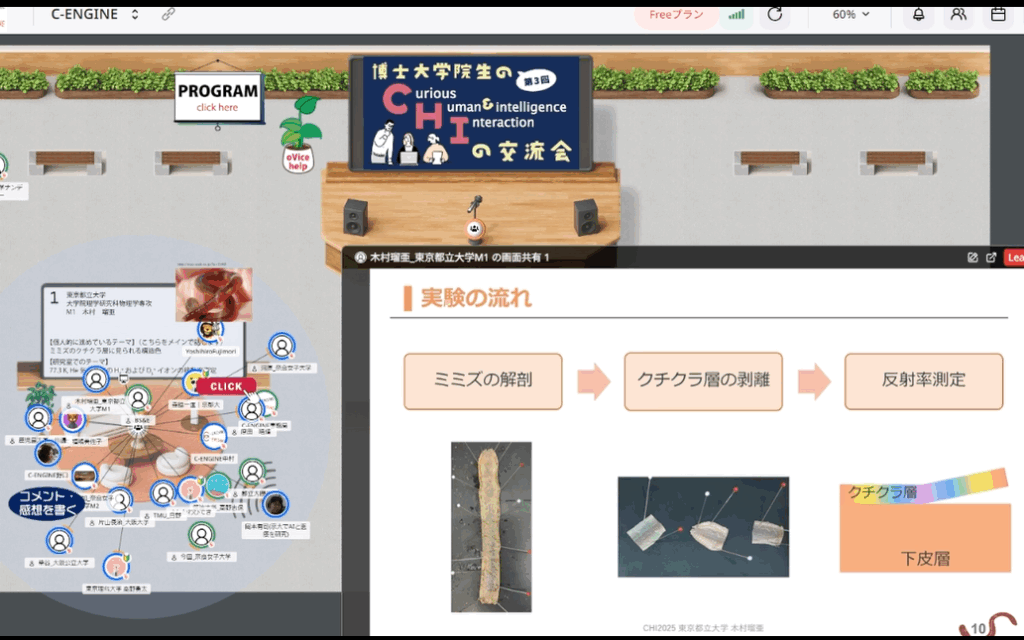

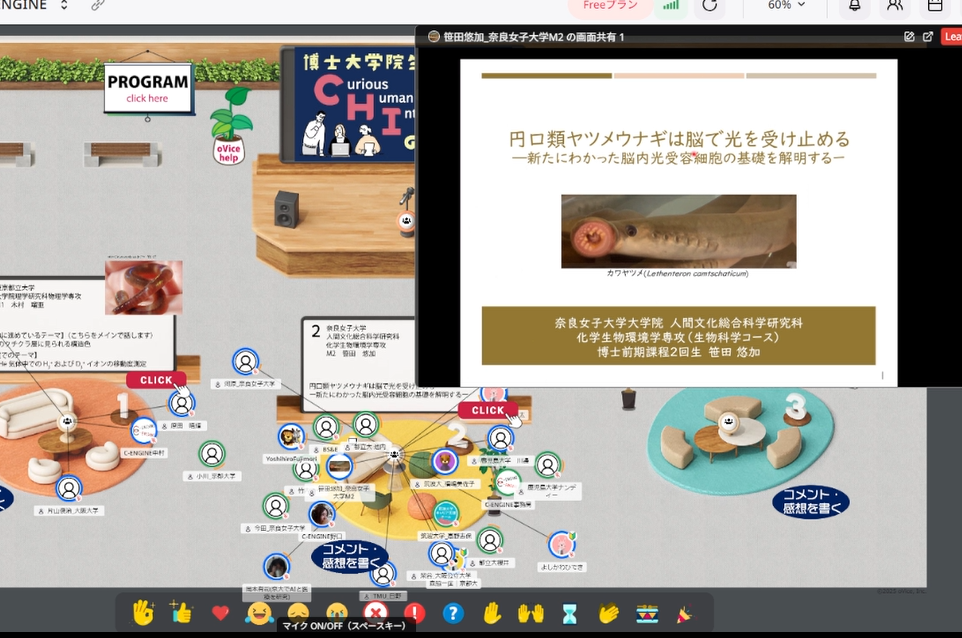

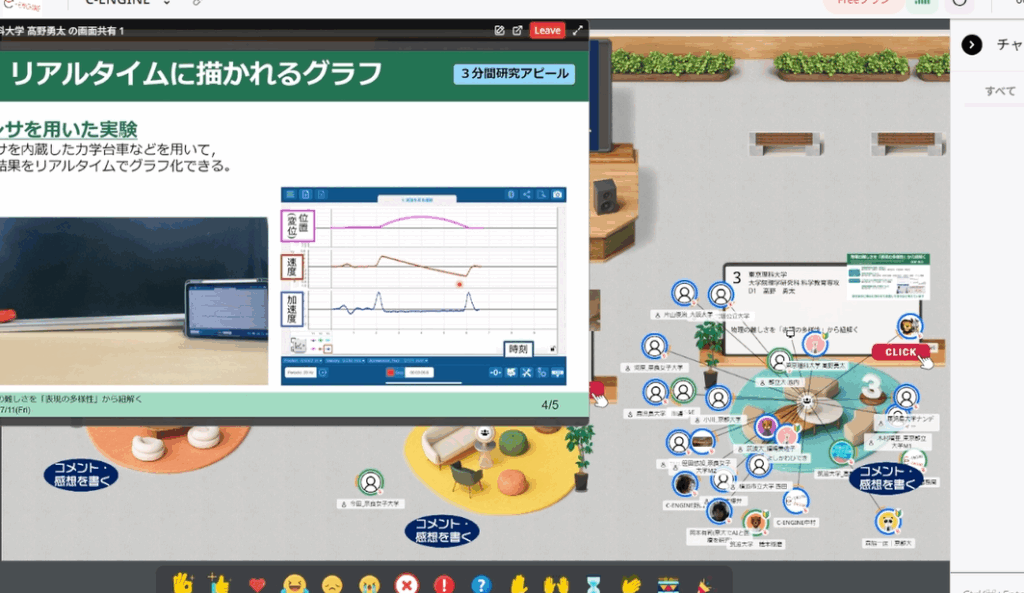

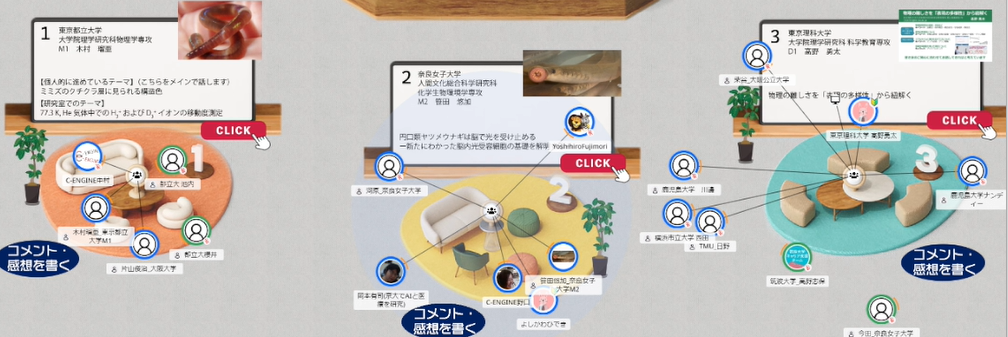

3回目となる今回は,オンライン開催(oVice)にて約20名の参加者が集まりました。そして,勇気を出して発表に臨んで下さった3名の大学院生の方々がご自身の研究テーマ(ミミズの話から,ヤツメウナギや、グラフという表現の考察まで!)を語ってくださいました。

まずは,それぞれの発表者が3分間という限られた時間で自らの研究を壇上でアピール!

極めて短時間に発表するのは難しく,要点を絞って話さなくてはいけません。そのうえ,聴衆は専門外のひとばかり…なるべく専門的な言葉をつかわずに,一般的な興味関心を探りながら,専門性の高い研究を話さなければいけません。これはまるで企業家のひとが事業を投資家に説明するエレベーターピッチのよう。

それでも,時間内に収まるように要点以外を削ぎ落していくプロセスは,自分の研究の本質を知るうえでも非常に効果的です。それぞれの発表者の方々が,異なる方法で,研究をわかりやすく伝えようと頑張っていました。

そして,次にやってきたのはコアタイム。

それぞれの発表者に対して,約20分が与えられ,そこで詳しい研究内容を伝えたり,質問に答えたりします。

3分間の間には伝えきれなかった研究の魅力や分析方法,将来の展望まで,専門外のひとにわかるように配慮しながら,たっぷり話しこみます。これが結構難しい。どのようなことに聞き手が興味を覚えるかわかりませんから,探り探りの話し方になってしまいがちです。それでも,発表者の皆さんは研究内容をしっかりと伝え,多くの質問やフィードバックを受けていました。

なかでも多かった質問が,研究の大きなテーマや方向性についてでした。研究内容は学術的には面白いが,それを学術的な方向性に絞るのか,それとも実世界への応用を狙うのか。また,個別具体的な事象をどのように学術的な分野内に位置づけるのか。そういった質問に対して,なかなか答えに困るケースも…もちろん,これは簡単に答えられる問題ではなく,研究者が常に考え続ける問いです。

「CHIの交流会」では異分野の方が,積極的に研究の方向性について,自由な発想で意見をくれるので,自分の研究の見えなかった魅力や方向性に気付くこともあるかもしれません。

最後に行われたフリートークでは,ざっくばらんに議論が弾みました。例えば,「もっと興味を惹きつけるにはどのような発表をすると良いだろう」といったプレゼン方法の創意工夫についてや,コアタイムに収まりきらなかった,あるいは,皆の前では聞きづらかったディープな質問まで,それぞれが抱いた疑問,アイデアを共有し合いました。

「CHIの交流会」に聞きに来てくださった皆さん,質問やフィードバックをして下さった方々,そして何よりも,勇気を出して精一杯の発表をして下さった大学院生の方々,ありがとうございました。

イベントについてのお問い合わせはこちら

C-ENGINE事務局 contact[at]c-engine.org, 075-746-6872

お気軽にお問合せください!