日本をリードする企業で研究開発の現場を体験するチャンスです

- 日本をリードするグローバル企業での中長期の研究開発体験!

- 複数企業x複数大学の情報共有による可能性の拡大!

- 実施内容は院生からも提案可能!

経済産業省の支援のもと複数の企業と複数の大学が密に連携し、日本初の「中長期研究インターンシップ」プログラムが誕生しました。

実践的で充実したインターンシップで普段研究室では得ることができない様々な経験をすることは、専門性の更なる深化、研究成果の実地検証につながることは間違いありません。 そして、あなたの専門性こそが日本の発展につながる可能性を秘めています。

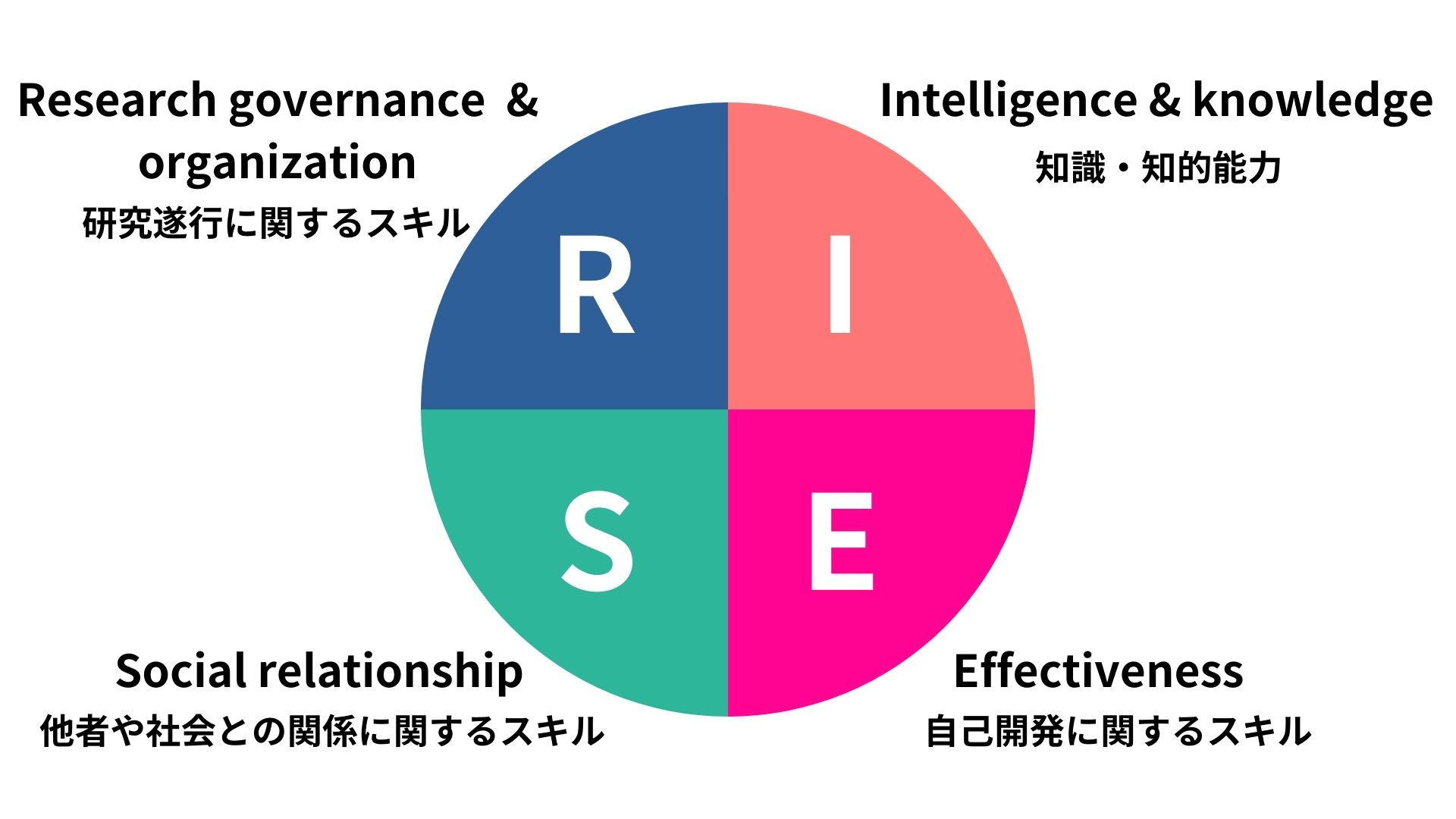

研究インターンシップで習得できるもの

C-ENGINEでは、研究インターンシップをとおして学生が一人前の研究者として身につけるべきトランスファラブルスキルの習得を支援します。インターンシップでの能力向上の目標設定のフレームとして「トランスファラブルスキルRISE」を提唱しています。

トランスファラブルスキルRISEの詳細はこちらから

C-ENGINEの研究インターンシップは、大学院教育プログラムとして、こうした気づき、スキル、自信、創造力や探求心への刺激を得て頂く事を最重要視しています。

数ヶ月の研究インターンシップを通して、ご自身に必要なトランスファラブルスキルを意識し、さらに企業における研究開発マネジメント、チームワーク、リーダーシップについて理解を深めながら、ぜひ、研究に対する自信やモチベーションUPにつなげていってほしいと考えております。

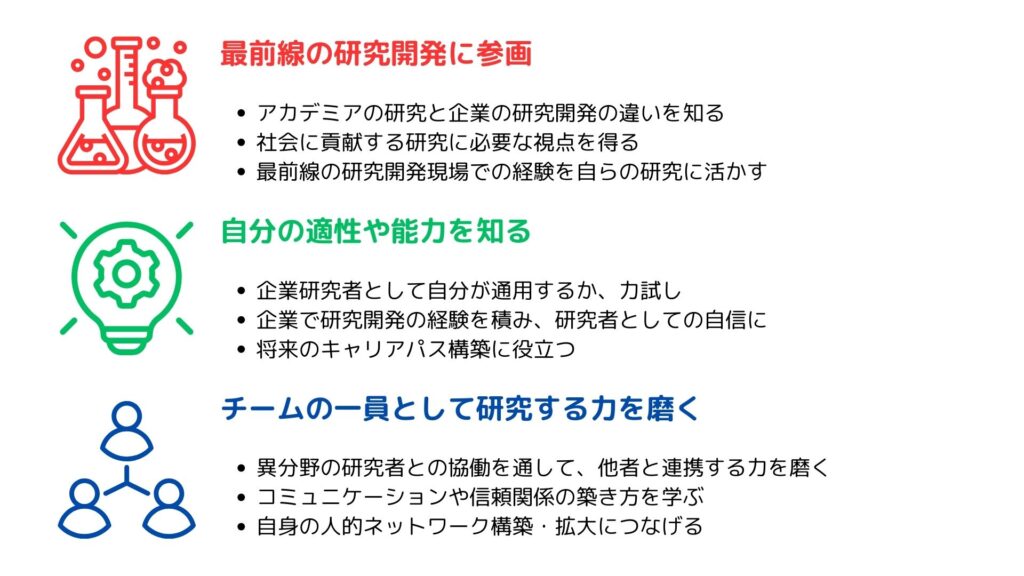

研究インターンシップで経験できること

C-ENGINEの研究インターンシップでは、他のプログラムではできない以下の経験が可能です

オンラインとオフラインでの適切なマッチング

オンラインマッチングシステムのIDMに登録すると、企業が提示しているインターンシッププログラムを見て興味のあるプログラムに応募することができます。あなたの研究内容等をシステムに登録すれば、興味を持った企業からインターンシップのオファーがある可能性があります。テーマは柔軟な対応の余地があり、あなたの専門性、研究内容、希望などを考慮して適切なテーマを検討していただける可能性があります。

大学に配置されたコーディネーターが学生・大学教員と企業とのパイプ役を果たし、適切なマッチングをおこないます。インターンシップの内容や時期を調整し、学生・企業にとって有意義なインターンシップになるよう、個別のケースの条件や特性を考慮し、丁寧なマッチングに努めます。

企業と大学のコラボによるバックアップ

一般的に「修士/博士課程の院生は研究第一」として、企業等のインターンシップへの参加に快く思わない教員も存在します。 しかし、ここでは大学そのものが推奨するインターンシップであり、院生が自分の専門性を活かしたインターンシップに参加することで、その後の研究の深化を期待するものでもあります。

この協議会のインターンシップは専門性が高く、大学のバックアップのもと実施されるため、インターン応募に伴う選考のためだけの試験やグループディスカッションが不要で、応募段階においても研究の時間が削られません。

インターンシッププログラムで自分の研究テーマと合ったものが見つからない場合、企業へテーマを提案することができます。さらには単なる企業経験に収まらず、共同研究開発を同時に実現できる可能性があります。

企業と大学がつながるシステム IDM

IDMシステムは、当協議会の会員企業、会員大学が有する膨大な情報と人材の交流を目的とした「研究開発実践型インターンシップのオンラインマッチングシステム」です。これまで1社と1校でおこなわれていた企業と大学の交流は、このシステムを利用することで、会員企業と会員大学によるマルチ交流が可能となります。

IDMシステムでできること(院生の方向け)

- 自分のアピールページの作成

研究テーマや実績を登録し自分のアピールページを作成することで、それを閲覧した企業からコンタクトなどのアクションを受けられます。

- インターンシップ募集案件の検索および閲覧

企業が発信する豊富な情報を「キーワード」、「研究テーマ」で検索したり、企業別案件一覧から希望する研究開発と関連性の高いインターンシップ募集案件を探すことができます。

- 研究テーマの提案

院生から研究テーマを提案することも可能です。

- 個人情報の保護

ご自身の情報は、氏名にいたるまで項目ごとに【開示】と【非開示】を選択できます。所属する大学によって初期登録が済んだ後は、氏名を開示することなく情報検索することも可能です。

- マッチングから実施終了までの進捗確認

エントリーシート提出、コーディネーターとの連絡、面談日、採否等のマッチングプロセスや、実施決定後の各種書類等を一元管理でき、進捗や必要書類、契約内容等の確認が容易です。

登録方法

下部「新規アカウント登録」ボタンからお申し込みしてください。

システムを通じて在籍大学に依頼が通達されます。 在籍確認後、登録が完了次第、メールにログインパスワードが届きます。

登録についての「よくある質問」はFAQのページにまとめていますので、ご参照ください。

登録後の流れなどの詳細については、オンラインマニュアルをご確認ください。